3年目の私たちが語る、

海洋土木のリアル。

入社3年目の同期社員3人に、入社の理由から、今感じていること、将来の目標まで存分に語ってもらいました。

海洋土木に携わる、若い世代の生の声を聞いてください。

-

施工管理

O.R.

土木部

2023年入社 -

施工管理

F.H.

土木部

2023年入社 -

施工管理

O.N.

土木部

2023年入社

入社を決めた理由は?

自分を育ててくれた

和歌山に貢献したい。

O.R.

大学では経済学部で、地域政策を学んでいました。その知識を活かして生まれ育った和歌山に貢献できる仕事に就きたいと探している中で、東組に出会いました。一次面接はオンラインで、二次で社長の面接を受けました。私は話すのがあまり得意ではないんですが、とても話しやすい雰囲気をつくっていただき、素の自分が出せたのが嬉しかったですね。面接を受ける中で、海洋土木という専門性の高い仕事が他ではなかなかできないことを知って決断しました。

O.N.

前の会社に2年間勤めた後、東組に転職しました。中学から大学までバスケットボール部で体を動かすことが好きなこともあって、前職のデスクワーク中心の仕事はちょっと向いていないと思っていたんです。それで、転職情報サイトで地元・和歌山の企業という条件で探している中で、東組に出会いました。この会社なら、体を動かしながらスケールの大きな仕事もできて、地域貢献できる。しかも、将来につながる資格も取得できて、自分にぴったりだ。そう思って決めました。

F.H.

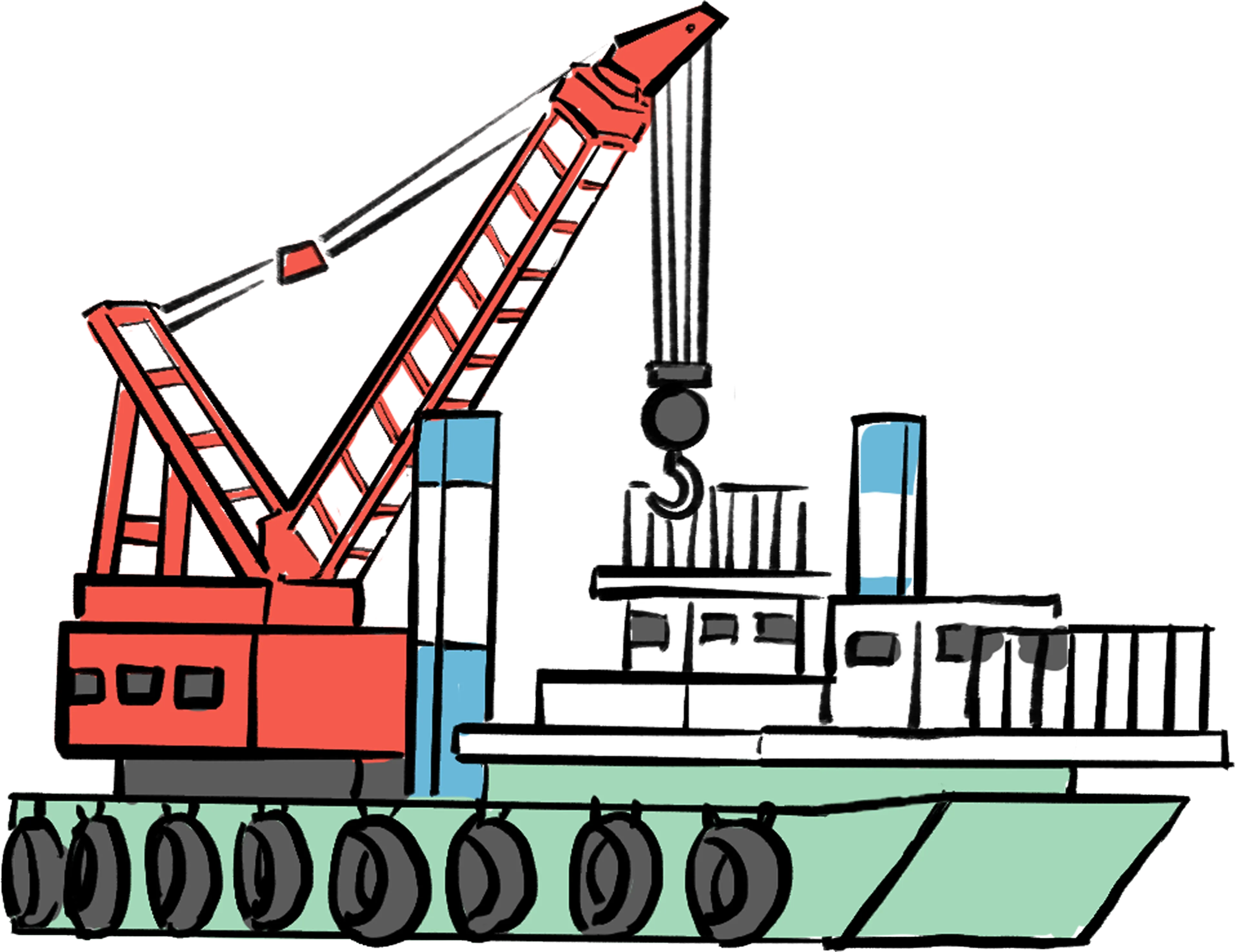

和歌山出身なんですが、東京の大学で学んでいて、就職するときは地元に戻りたいと思っていました。それで、就職情報サイトで和歌山をキーワードに調べていた時に東組を発見。そのページには大きなクレーン船の写真が掲載されていて、スケールの大きさを感じました。ここなら、きっと自分を育ててくれた和歌山に、規模の大きな仕事で恩返しできそう、と思ったんです。あの時の判断は、間違っていなかったですね。

入社前・入社後の、海洋土木のイメージは?

波で揺れる船上で

仕事をする大変さを実感。

O.R.

入社前にイメージしていた海洋土木の仕事は、クレーン船で大きな資材を釣り上げたり、土砂を掘ったりというものでした。例えば入社前も、「浚渫(しゅんせつ)」は海底を掘り起こして、大きな船が通りやすくする工事と理解はしていたんですが、入社後に実際に自分が携わると、掘り起こす土の量がどれだけ膨大なのか体験を通じてわかります。自分のやっている仕事が、地域にとっていかに重要なのか、実感する毎日ですね。

O.N.

入社前は、大きな船を使って作業をすることで、地域住民の安全を守る仕事という認識で、工事自体のことしか頭にありませんでした。ところが入社して分かったのは、どんな案件も、工事の前にまず入札があって、行政機関やゼネコンから発注を受けるところから始まります。その後、スケジュールを立てたり、書類を作成したりして準備を進め、工事に入ると協力会社の職人さん達に指示を出しながら完成させる。全てのプロセスと、チームワークが大切な仕事だということがわかりました。

F.H.

私も2人と同じですね。入社前は、海で大きな船を使って作業するんだろうな、というくらいの理解だったのですが、実際に現場に出ると、そのスケールの大きさを目で見て肌で感じることで、改めて驚きました。また、海という自然が舞台なので、潮の満ち引きによって、朝しか作業できない、夜しか作業できないということがあることや、海上は常に波で揺れているので、その中で作業する大変さも身に染みました。

現在の仕事内容とやりがいは?

構造物が完成した達成感は、

何とも言えないもの。

F.H.

私が最近経験した現場は、河川工事の施工管理業務です。上司二人と共に現場に参加し、アシスタントとして職人さんたちに指示を出しました。発注していただいた行政機関からの図面を見て、必要な材料を決めたり、工事が寸法通りにできているかを確認するのも私の仕事です。毎日少しずつ工事が進み、測量通りに構造物が出来上がって行くのを見ると、手応えを感じますね。

O.R.

最近まで携わった現場では、写真管理と出来高管理を担当していました。写真管理は、構造物が出来上がっていく工程ごとに写真に記録しておく業務。また出来高管理は、作業工程ごとにどれだけ費用がかかったかを算出して記録しておく業務です。どちらも行政機関に報告するためのものなので、丁寧に仕上げる必要があります。また工事現場では、上司のアシスタントとして参加して、時には職人さんへの指示出しを行います。日々の業務を確実に自分のものにしながら、海洋土木という仕事の奥深さを理解していくのは、やりがいを感じます。

O.N.

災害が起こった時に川が氾濫しないように補強する護岸補強工事を担当しました。川底を掘ってブロックを据えつける工事で、暑い中、一日中外での作業で大変でした。

でも、協力会社と一緒に頑張って、完成した時の達成感は何とも言えないものでした。

入社後の研修など教育体制は?

文系出身でも安心な、

充実した研修プログラム。

O.R.

入社した年に大阪で、4月から11月まで4回にわたって建設コンサルタントの方による研修を受けました。ビジネスマナーに始まり、土木という仕事の役割や社会的な意義を学び、海洋土木という仕事に携わる社会人として基礎的な知識を習得しました。

O.N.

その後、年明けの1月から1ヶ月にわたって、今度は静岡で様々な資格を取得するための実践的な講義を受ける「富士教育訓練」がありました。ここでは、工事現場で重い荷物をクレーンで持ち上げる際にフックに掛け外しする「玉掛け」をはじめ、現場では資格を習得していないと作業ができない技術を中心に学習。研修で取得した資格は、その後の現場でとても役立っています。

F.H.

入社から現在に至るまで、月に1度の「東塾」があって、社員自身が講師となり、知識や情報を交換しています。現場が異なると工事の内容も異なりますので、それぞれの現場で必要とされている知識や最新の情報などを発表し合うのは、とても学びの多い機会になります。私を含めて、東組は文系出身の人も多いですが、研修が充実しているので安心していただけると思います。

自分をつくっている、地域をつくっていると感じるときは?

堤防が出来上がると

地域をつくっていると実感する。

O.R.

まだまだわからないことも多い中で、日々様々な業務を一つひとつクリアしていくことが自分をつくっていると思います。入社前に比べて、人に対する話し方、接し方もかなり変わりました。精神的にも強くなったなと思います。

地域をつくっている、守っていると感じるのは、例えば入社1年目に川の護岸工事の補修を担当したんですが、工事現場のすぐ近くに民家があって、「この工事で、このエリアの安全が守れるんだな」と実感した時です。そんなことをリアルに感じられる仕事は、他にはないので誇りに感じています。

O.N.

土木の知識がほとんどない状態で入社して、今は測量や安全処理に関しては一通りできるようになり、新入社員に教えられるまでになりました。工事全体の中ではまだ一部分かもしれませんが、こうしてできることを積み重ねることが、自分をつくることになるんだと思います。

今年の初めに、道路が陥没したニュースが全国的に話題になりました。私たちの仕事は、たくさんの人の日常を支えるインフラをつくる大切なものです。ですから、全ての仕事が地域をつくることにつながっていると思います。

F.H.

私は図面を読み込むのはちょっと苦手ですが、コミュニケーションは得意な方です。そこで、図面を見てわからないことがあると、積極的に上司や現場の職人さんに尋ね、時には作業を少し手伝わせてもらうことで、自分なりに理解を深めています。こうやって自分なりの仕事のやり方をつくることが、自分をつくっていると思います。

地域をつくっていると感じるのは、例えば堤防の仕事に携わっていると、工期が終了すると、これまでなかったところに堤防ができます。新しい景色を目にすると、地域をつくっている現場に立ち会っているなと感じます。それから、例えば自治会の方から掃除を手伝ってほしいと頼まれて、参加させてもらうと、とても感謝されます。些細なことかもしれませんが、こういうことも地域をつくっていると感じますね。

5年後の目標は?

1つの現場を自分の采配で、

仕切りたい。

F.H.

今、私は上司に言われたことを現場の職人さんたちに指示していますが、5年後は工事全体を把握した上で自分の判断で指示を出せるようになりたいですね。それから、行政機関などに報告するための書類や、現場に指示を出すための資料もしっかりつくれるようになりたい。それらができるようになって、1つの現場を仕切れたら、今よりさらにやりがいを感じるでしょうね。考えると、今からワクワクします。

O.R.

5年後と言うと、今の7、8年目の人ができていることを、できないといけない。身が引き締まりますね。工事全体を見て、今ここが足りないから、ここが危険だから、この作業をしてほしいと的確に指示をできる、後輩にとっても先輩にとっても頼もしい存在になりたいですね。

O.N.

まずは1級施工管理技工士の資格を取得して、現場を1人で統括できるようになりたいです。それから書類制作。上司の作った書類を見ていると、それぞれ個性があります。今のうちに色々な方の書類じっくり見させてもらって、自分らしい書類を作れるようになりたいです。

海洋土木の仕事は、入社前に考えていた以上に地域に密着していて、和歌山に住む人の命を守るために必要な仕事です。一生の仕事と思って、技術や知識を磨いていきます。